Ученые ВШЭ выяснили, почему люди доверяют науке

Исследователи ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировали степень доверия научному знанию в российском обществе и выявили факторы, которые влияют на восприятие. Оказалось, что доверие к науке больше зависит от повседневного опыта, социальных ожиданий и представлений о пользе, а не от объективных знаний. Статья опубликована в журнале «Мир России».

Развитие науки и технологий — одно из ключевых условий социально-экономического прогресса. Доверие к науке важно в распространении знаний, принятии научных результатов и поддержке исследований. Международные опросы (Wellcome Global Monitor, Pew Research Center) показывают, что доверие к науке в мире довольно высоко. Однако в условиях быстрых социальных и политических изменений, таких как, например, пандемия, возникают новые вызовы, и доверие может снижаться.

Исследователи Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Иван Юдин и Валентина Полякова проанализировали данные Мониторинга инновационного поведения населения, проведенного в 2020–2021 годах, чтобы выяснить, есть ли различия в природе доверия разным научным областям и науке в целом и какие факторы влияют на это.

В опросе приняли участие более 6 тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Респондентов спрашивали о степени их доверия к институтам науки, а также о том, насколько заслуживают доверия результаты, получаемые в шести научных областях (рис. 1). Оказалось, что университетам и вузам доверяют 53% опрошенных, а научным организациям — 43%. Наибольшего доверия заслуживают результаты в области медицины (41%), а наименьший уровень доверия наблюдается в отношении результатов общественных и гуманитарных наук: безоговорочно им доверяют всего по 19%.

Чтобы понять, что влияет на эти результаты, исследователи оценили четыре фактора, лежащие в основе доверия: мотивация ученых, научная грамотность, восприятие выгод и рисков развития науки и культурная вовлеченность в науку.

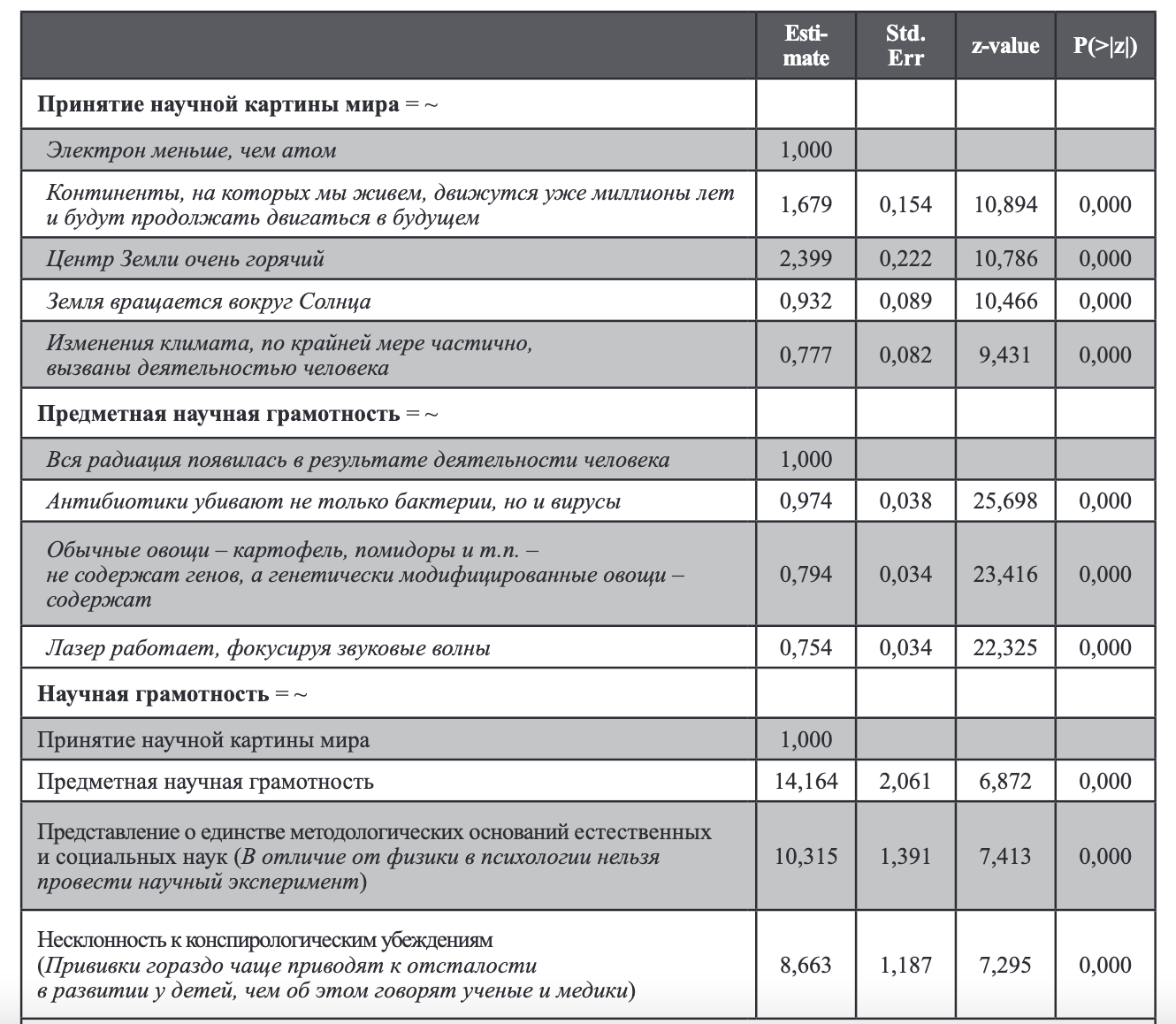

Чтобы оценить мотивацию, участников опроса просили оценить степень согласия с утверждениями: «ученые помогают решать трудноразрешимые задачи», «большинство ученых хотят работать над такими задачами, которые делают жизнь обычного человека лучше», «ученые — это увлеченные люди, которые работают на благо человечества». Научная грамотность оценивалась с помощью теста на знание базовых научных фактов из школьной программы, понимание отдельных явлений, научных достижений и процедур. При этом респондентам предлагалось определить, какие утверждения из теста являются верными, а какие нет (например, «Земля вращается вокруг Солнца», «электрон меньше, чем атом», «лазер работает, фокусируя звуковые волны» и др.).

Восприятие выгод и рисков развития науки и технологий оценивалось на основании согласия или несогласия с суждениями: «от развития науки и технологий в целом больше пользы, чем вреда», «наука и техника делают нашу жизнь более легкой и комфортной», «сегодня люди придают слишком большое значение достижениям науки и техники, забывая о духовной стороне жизни», «достижения науки и техники могут иметь неожиданные опасные последствия для здоровья человека и окружающей среды».

Культурная вовлеченность в науку измерялась с помощью индекса потребления научной информации, который зависит от того, насколько часто человек участвует в культурно-просветительских мероприятиях и читает, смотрит или слушает научно-популярный контент.

Результаты анализа показали, что доверие к науке преимущественно определяется социальными представлениями и установками, а не научной грамотностью населения и его культурной вовлеченностью в науку. Приверженность людей к позитивным стереотипам об ученых повышает шансы доверия институтам науки в 5,4 раза, а если говорить об отдельных областях, то наиболее выражена связь в случае с медицинскими и сельскохозяйственными науками: шансы доверия к результатам увеличиваются в 8–12 раз. Принятие научной картины мира в 1,7 раза повышает шансы доверия институтам науки, но снижает их в отношении социально-гуманитарных областей в 0,6–0,7 раза. Вера в пользу науки положительно связана как с доверием к институтам, так и с доверием к результатам, сильнее всего повышая шансы в случае естественных и точных, а также технических наук — в 20–26 раз. Восприятие рисков развития науки и технологий отрицательно связано лишь с доверием институтам. При этом шансы доверия к результатам в естественных, точных, технических, а также в сельскохозяйственных науках повышаются в 2 раза. Регулярное потребление научной информации негативно связано с доверием к институтам науки (шансы снижаются в 0,76 раза), но позитивно с доверием к результатам в естественных и точных науках (повышаются в 1,4 раза).

Валентина Полякова

«Наше исследование демонстрирует, что россияне в целом склонны доверять ученым и научным институтам. В основе доверия лежит убежденность в благих намерениях ученых и в том, что результатом развития науки является повышение качества жизни», — отмечает Валентина Полякова.

Иван Юдин

Иван Юдин обратил внимание на ряд интересных закономерностей, выявленных в результате исследования: «С возрастом шансы доверия к научным результатам снижаются во всех научных областях, кроме сельскохозяйственных наук, а вот шансы доверия к научным институтам остаются неизменными. У женщин шансы доверия к научным институтам, а также к результатам в области гуманитарных наук выше, чем у мужчин. Горожане больше доверяют институтам, а также результатам естественных и точных, технических и медицинских наук. При этом в отношении результатов общественных и гуманитарных наук шансы доверия у сельских жителей, наоборот, оказываются выше».

По мнению авторов, выявленные взаимосвязи могут быть полезны при формировании научной политики. В случае кризиса доверия к науке в научной коммуникации следует большее внимание обращать на достижимые выгоды науки и их значимость в повседневной жизни.

Вам также может быть интересно:

НИУ ВШЭ представил рейтинг регионов России по необходимости адаптации к изменению климата

В докладе Высшей школы экономики оценены шесть ключевых климатических рисков для страны: деградация вечной мерзлоты, лесные пожары, засухи, волны тепла, экстремальные осадки и водный стресс. Рейтинг позволяет оценить риски для каждого конкретного региона и скорректировать планы адаптации.

Лингвисты впервые описали историю подготовки переводчиков русского жестового языка

Команда исследователей из России и Великобритании впервые подробно описала, как формировалась и менялась система подготовки переводчиков русского жестового языка (РЖЯ). Это масштабное исследование охватывает период с XIX века до наших дней, раскрывая как достижения, так и проблемы профессиональной среды. Результаты работы опубликованы в сборнике “The Routledge Handbook of Sign Language Translation and Interpreting”.

Вышка запустила международный проект по изучению русского языка как иностранного

В середине октября состоялось торжественное открытие Международного образовательного онлайн-клуба по русскому языку как иностранному и русской культуре Школы иностранных языков ВШЭ. Проект GLAGOL’ объединил участников из 20 стран — иностранных студентов и преподавателей 10 факультетов Вышки, а также свыше 10 российских и зарубежных вузов.

ВШЭ наметила образ городов будущего

В ближайшие десятилетия муниципалитеты изменятся и станут пространствами здоровья, идентичности и цифровых решений. Ключевые тенденции городской трансформации обозначила проректор НИУ ВШЭ Вероника Минина, выступив в рамках Международного муниципального форума БРИКС — 2025. Также в рамках форума декан факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Николай Куричев представил природно-климатические проекты ученых университета.

Ошибки, которые всё объясняют: ученые обсудили будущее психолингвистики

Мировая лингвистика сегодня переживает «многоязычную революцию»: эпоха англоязычного доминирования в когнитивных науках подходит к концу, все чаще исследователи изучают многообразие языков мира. Более того, мультилингвизм из экзотики становится нормой, что кардинально меняет представления о когнитивных возможностях человека. В Вышке обсудили будущее развитие экспериментальной лингвистики.

«Развернуть обсуждение политики в области высшего образования в доказательное русло»

29 октября в НИУ ВШЭ открылась XVI Международная конференция исследователей высшего образования (ИВО) на тему «Высшее образование: между частным и общественным благом». Для участия в конференции зарегистрировались более 600 человек из 32 регионов России и семи зарубежных стран, поступило рекордное число заявок на выступления с докладами — 242, из которых было принято 88.

Встреча с делегацией «Синьхуа»: в Вышке обсудили вопросы современной журналистики

22 октября в НИУ ВШЭ состоялась открытая встреча с представителями китайского информационного агентства «Синьхуа» во главе с руководителем аппарата генерального директора Сунь Чжипином. Обсуждались актуальные проблемы журналистики и особенности работы информационных агентств в современном медиапространстве. Многие студенты воспользовались возможностью задать вопрос и попрактиковаться в общении на китайском языке. Визит был организован факультетом мировой экономики и мировой политики совместно с Институтом медиа НИУ ВШЭ и информационным агентством ТАСС.

Исчезнувший сигнал: как солнечная активность заглушила радиоголос Земли

Исследователи из НИУ ВШЭ и ИКИ РАН проанализировали данные спутника ERG (Arase) за семь лет и впервые подробно описали новое радиоизлучение Земли — гектометровый континуум, открытый в 2017 году. Выяснилось, что это излучение возникает спустя несколько часов после заката и исчезает через 1–3 часа после восхода Солнца. Чаще всего его фиксировали в летние месяцы, реже — весной и осенью. Однако к середине 2022 года, когда Солнце вошло в фазу повышенной активности, излучение полностью исчезло, но ученые предполагают, что сигнал может вернуться. Исследованиео публиковано в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Студенты-культурологи прошли полевую практику в исследовательской экспедиции Лицея ВШЭ

Две недели студенты образовательной программы «Культурология» Высшей школы экономики провели в старинном поморском поселке Умба на Мурманском берегу, где руководили проектными группами учеников Лицея Вышки. Учащиеся факультета гуманитарных наук помогли лицеистам в изучении местной культуры, исторической памяти и трансформации ценностей.

«Практика и опыт взаимодействия с профессионалами помогут подготовить будущего продюсера»

У магистерской программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии», реализуемой Высшей школой экономики совместно с Российской академией музыки имени Гнесиных, появился индустриальный партнер — музыкальный лейбл KOALA MUSIC. Компания примет участие в разработке учебных дисциплин и привлечении экспертов из индустрии к подготовке студентов.