«Городские» студенты на внегородском пространстве: исследование сельской жизни Костромской области

Экспедиция «Сельские сообщества и пространства Ближнего Севера России: из прошлого в будущее» под руководством профессора факультета социальных наук Никиты Покровского — это часть большого социологического Угорского проекта. Он начался с того, что Никита Покровский приобрел в деревне Медведево Мантуровского района Костромской области дом и стал приглашать туда друзей — социологов, демографов, экономистов. Поначалу это были исключительно дружеские встречи, но в итоге они привели к тому, что личный дом вырос до целой исследовательской базы. Возникло Сообщество профессиональных социологов и Угорский проект, суть которого состоит в изучении внегородских пространств, социально-экономических перспектив Нечерноземья и процесса дезурбанизации в целом. На базе в Медведево проводятся ежегодные социологические конференции, участниками команды выпускаются несколько научных трудов в год, активно ведется работа по грантам. В этот раз был опробован ещё один исследовательский формат — студенческая экспедиция, которая так же внесла свой вклад в развитие Угорского проекта.

Никита Покровский, руководитель экспедиции. Фото Владимира Ильина

Экспедиция — в чём суть?

Исследование было сфокусировано на сельско-городском взаимодействии, а точнее — на жизни сельских жителей и дачников. Несмотря на демографический кризис и явные экономические проблемы региона (неиспользование огромных и перспективных земель сельскохозяйственного назначения, безработица, сложность вхождения новых игроков на рынок), последнее время всё отчетливее заметна тенденция к дезурбанизации, то есть интерес горожан к сельской среде. В ходе полевой работы интервьюеры часто встречали среди нынешних местных жителей бывших горожан (нередко — представителей интеллигенции: художников, филологов, биологов, учителей), которые многократно упоминали городскую среду как «агрессивную», отмечали экологические проблемы, в связи с которыми они предпочли оставить более благополучный с экономической точки зрения город ради небольшого хозяйства вдали от цивилизации.

Кроме горожан, перебравшихся в деревню на постоянное место жительства, исследователи общались с дачниками. «Дачники — одна из главных надежд загибающихся деревень: покупая у местных продукцию, заказывая им услуги по даче, они инвестируют в экономику района. Поэтому нас они особенно интересовали», — поясняет студентка 2 курса бакалаврской программы «Философия» Евгения Омельченко.

Евгения Омельченко. Фото Владимира Ильина

Контрастная социально-экономическая ситуация региона представляла научный интерес для студентов многих специальностей: социологов, экономистов, управленцев, журналистов и философов. Это позволило взглянуть на существующие проблемы с разных точек зрения.

Перед экспедиционной группой был поставлен главный исследовательский вопрос: какую роль играет город как фактор трансформации сельской повседневности и как организована жизнь между домом городским и домом деревенским? В качестве метода исследования были выбраны глубинное интервью и анкетирование.

В деревне Медведево. Фото Ирины Барсуковой

В деревне Медведево. Фото Ирины Барсуковой

В поле

Держа главный вопрос в уме, гайд — в руках и средство от комаров — в рюкзаке, студенты обошли около 10 поселений, общаясь с дачниками и местными жителями (к слову, в некоторых деревнях постоянно проживают всего 4–5 человек). Исследователей интересовали условия деревенской жизни и организации труда, использование (или неиспользование) благ цивилизации, взаимоотношения дачников и местных жителей, и, наконец, взгляд на будущее деревни.

«В течение недели мы выезжали от нашей базы в деревне Медведево в окрестные села, — рассказывает Евгения Омельченко. — Прибыв на место и разбившись на группы, мы устраивали «рейд» по домам. Для дачников и для местных были подготовлены отдельные «гайды» — списки тем и приблизительных вопросов по ним, которые необходимо было задать респондентам. Конечно, живой разговор не всегда идет по плану — человек увлекается и ведет в сторону, увлекая заодно и тебя. Но и из этих отступлений социолог, работая с материалом, может выудить немало ценного».

В ходе полевой работы студенты собрали более 35 глубинных интервью и анкет. «Я очень довольна результатами, в итоге удалось получить огромное количество материала, — подводит промежуточные итоги аспирантка исторического факультета, кафедры этнологии МГУ Юлия Демидова, — теперь предстоит скрупулезная работа над ним, доведение до ума». Полученные данные будут проанализированы и использованы при составлении социологического ежегодника, который и является «конечным продуктом» экспедиции.

Юлия Демидова. Фото Владимира Ильина

Параллельно с исследовательской деятельностью студенты знакомились с мантуровскими просторами: необъятные поля, настоящая суровая тайга, в которой не видно просвета, живописная река Унжа, деревенские дома, видавшие на своем веку не одного хозяина. Уже ради этого однозначно стоит выехать за пределы МКАДа.

Лекции на базе в Медведево. Фото Владимира Ильина

На базе

Разумеется, полевые работы невозможны без теоретической основы. На базе Сообщества профессиональных социологов (СоПСо) в деревне Медведево для участников экспедиции организовали лекции, которые позволили поближе ознакомиться с социально-экономической ситуацией региона. Так, Татьяна Нефедова, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, прочитала лекцию о социально-экономических показателях Манутровского района; Андрей Трейвиш, доктор географических наук, профессор кафедры социально-экономической географии зарубежных стран МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказал о социологической трактовке термина «дачники»; Владимир Ильин, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии культуры и коммуникаций СпбГУ, поделился тонкостями проведения качественного исследования; Леонид Баскин, доктор биологических наук, главный научный сотрудник института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, руководитель Таежной станции РАН в Мантуровском районе, обрисовал экологическую обстановку региона как социальную и экономическую составляющую.

Сергей Торопов рассказывает о жизни в Мантурово. Фото Иры Барсуковой

Из деревни в город

Демография и экономика города Мантурово сейчас находятся не в лучшем положении. «В Мантурово население — 15 615 человек. Сильно сократилось, почти всё время [каждый год] на тысячу уменьшается», — приводит официальную статистику директор местного краеведческого музея Сергей Торопов. — Мои друзья хотели исследовать туристическую привлекательность Мантурово. Взяли тысячу человек, прописанных здесь. Оказалось, из них проживают лишь 780. Так что реальная цифра — тысячи на две-три меньше».

Константин Макшанчиков. Фото Владимира Ильина

Бывший биохимический завод, на котором в 80-х годах работало три тысячи человек (для сравнения — во всей мантуровской лесной промышленности в то же время число занятых было немногим больше, 3500), постепенно разбирается на кирпичи. Уровень скрытой безработицы, по мнению Сергея Торопова, в данный момент достигает 10%.

С бытовыми условиями также проблемы: весь город живет «на баллонах»: обещание провести газ, данное ещё в 1964 году (!), до сих пор ждет своего часа. Многие жители, как городские, так и деревенские, отмечали скудность инфраструктуры: от сложности транспортного перемещения до отсутствия магазинов, медицинских пунктов, школ. Хотя что-то, конечно, всё же имеется.

Культурное заведение деревни Аносово. Фото Ирины Барсуковой

«Инфраструктура в городах и деревнях находится на низком уровне, практически отсутствует, — рассказывает об увиденном Константин Макшанчиков, аспирант 2 курса факультета экономических наук НИУ ВШЭ. — Остро ощущается проблема человеческого капитала: отток молодежи из малых городов и поселений в более крупные, фактическое отсутствие рабочей силы в регионе».

Действительно, первое время находиться в такой «не-московской» обстановке было непривычно. Анастасия Сапонова, студентка 4 курса бакалаврской программы «Журналистика», делится своими впечатлениями: «Меня поразила сама концепция удаленности и уединённости, а также многие вытекающие из неё инфраструктурные особенности. Отсутствие крупных торговых центров, театров, кинотеатров, кафе и ресторанов практически в радиусе нескольких десятков километров разрушило моё представление о жизни вокруг, такие привычные и обыденные вещи оказались так далеко».

Анастасия Сапонова. Фото Владимира Ильина

При этом местные власти не пытались сгладить положение дел, поэтому беседа с ними оказалась очень информативной. Так, глава Мантуровского муниципального района Андрей Семенов в ответ на вопрос о роли дачников как крупного источника сбыта местной продукции, объясняет: «Экономика региона базируется на том, что производится на данной территории, а не что потребляется. Всё остальное — потребление, торговля, различные виды услуг — это надстройка, которая живёт с продукта произведённого».

Встреча с главой Мантуровского муниципального р-на Андреем Семеновым. Фото Ирины Барсуковой

И несмотря на все сложности, продукт всё-таки производится. В Мантурово работает лесоперерабатывающий завод, использующий экологически чистые материалы и минимизирующий их отходы; в селе Леоньевское — крупная молочная ферма.

Есть в районе и представители частного бизнеса. Например, владелец крупного гостиничного комплекса Валерий Смирнов не только радушно принял экспедиционную группу, но и рассказал студентам о своём предпринимательском опыте.

Предприниматель Валерий Смирнов знакомится с участниками экспедиции в своем гостиничном комплексе. Фото Ирины Барсуковой

Кроме того, в городах продолжают поддерживать музейное дело, изучать историю района и области. Именно поэтому программа экспедиции включала в себя культурно-образовательную часть. Для студентов провели экскурсию по местному краеведческому музею, познакомили непосредственно с экспонатами выставок, но и провели обширную экскурсию по городу. Удалось побывать на бывшем биохимическом комбинате и ныне действующем фанерном комбинате «Северсталь», посетить местную церковь и прогуляться по обычным мантуровским улочкам. В Макарьеве участники экспедиции также посетили местный музей и монастырь.

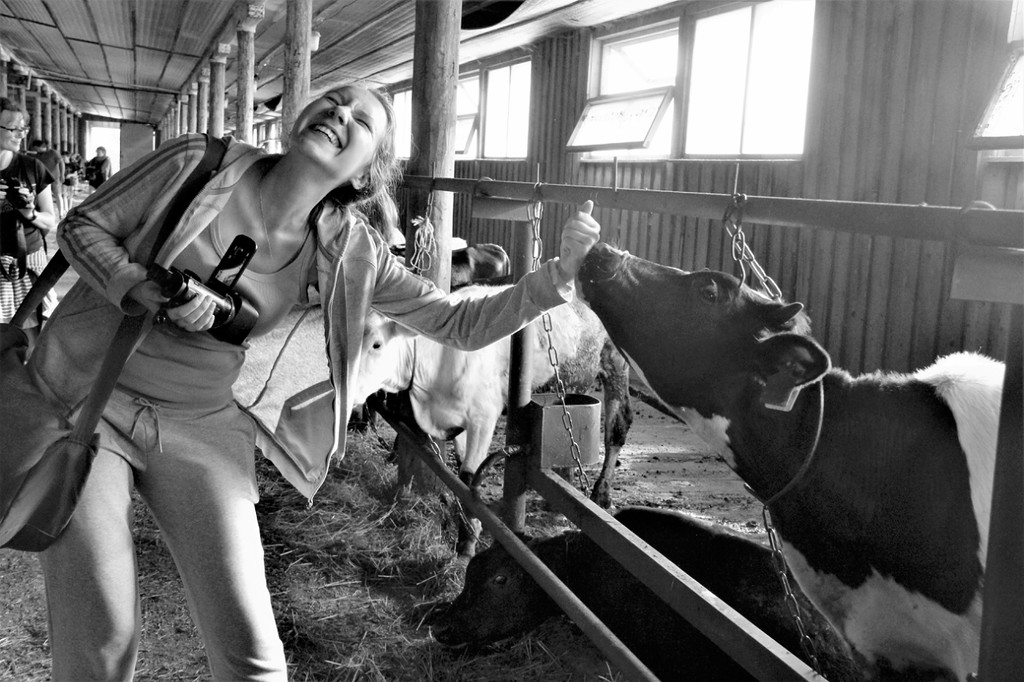

На местной молочной ферме. Фото Владимира Ильина

Проектные сессии

Вечерами студенты разрабатывали два общественно значимых проекта, непосредственно связанных с содержанием экспедиции. «Социально-экономическое и историческое возрождение усадьбы «Отрада» — так назывался первый проект. Рядом с нынешней базой экспедиции в XIX веке находилось имение Н.Д. Апухтиной, прообраза Татьяны Лариной в пушкинском «Евгении Онегине». Ее муж, герой войны 1812 года, видный декабрист, генерал М.А. Фонвизин неоднократно бывал здесь (Апухтина и Фонвизин венчались в церкви Воскресения в близлежащих Угорах). Как восстанавливать усадьбу, на каких экономических основаниях, какова может быть ее роль в развитии местных сообществ и муниципального района в целом? — на эти вопросы отвечали участники одной проектной группы. Студенты рассмотрели много вариантов, но остановились на следующем: восстанавливать усадьбу нужно с упором на её туристическую привлекательность с одной стороны, и возможность создания дополнительных рабочих мест для местных жителей — с другой.

Другая группа работала над проектом создания удаленного внегородского кампуса крупного столичного университета. Это должен быть круглогодичный кампус, предполагается вести полноценный учебный процесс с использованием всех современных средств инфокоммуникаций и лекционно-практических занятий. При этом и преподаватели, и студенты будут погружены в природно-ландшафтную среду, а в свободное время заниматься спортом, экологической и краеведческой работой. Предложена принципиальная схема подобного кампуса с опорой на местные условия Мантуровского района. Это наглядно подтвердит тезис о возникновении того, что именуется «экономикой знания», не знающей в современном мире пространственно-географических границ, и того, что станет новым драйвером возрождения региона.

Наконец, сами участники студенческой экспедиции пригласили потрудиться над отдельным проектом и своих руководителей-профессоров. Была инициативно предложена тема: проект магистерской программы, соответствующей актуальным проблемам Ближнего Севера России. Профессора с энтузиазмом откликнулись на вызов студентов и с блеском защитили свой детально разработанный проект магистерской междисциплинарной программы «Социально-экономическая реанимация кризисного села».

Сейчас проекты разработаны лишь в теории, но кто знает, возможно, они окажутся жизнеспособными. Студенты ждут откликов от заинтересованных лиц и организаций.

Подводя итоги

Анастасия Сапонова, студентка 4 курса бакалаврской программы «Журналистика»

«Экспедиционная часть закончилась очень успешно, на мой взгляд. Ни из одного учебника, посвящённому внегородскому пространству я не узнала бы больше, чем во время практического погружения».

Константин Макшанчиков, аспирант факультета экономических наук

«Экспедиция дала мне возможность познакомиться с сельским бытом, с жизнью местных жителей и дачников. Недельное погружение в деревенский ритм расширило мое понимание о том, как устроена жизнь в деревне и в малых поселениях, почему возникают процессы переселения населения как из деревней в города, так и из городов в деревни. До экспедиции я никогда всерьез не задумывался об этом».

Никита Покровский, руководитель экспедиции

«Результаты экспедиции я бы оценил как превзошедшие все мои ожидания по всем линиям: по линии программы, сплоченности нашей молодежной группы, замечательных профессоров, которые нашли время и возможность приехать и искренне, на большом градусе энтузиазма, работать со студентами. Местные власти и жители деревень очень хорошо отреагировали. Установился некий элемент гармонии в этой экспедиции, что не каждый раз бывает».

Сергей Давыдов, заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна,

заместитель руководителя экспедиции

«Экспедиции значительно обогащают учебный процесс, и наша не стала исключением. Студенты «прокачивали» свои исследовательские навыки, общались с преподавателями и местными жителями. Работали и отдыхали. Открывая новый для себя регион России, лучше узнавали друг друга и, в конечном счете, самих себя. Что из этого важнее, определить решительно невозможно».

Текст: Ирина Барсукова, студентка 3 курса программы «Медиакоммуникации». Фото Ирины Барсуковой и Владимира Ильина

Давыдов Сергей Геннадьевич

Заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна

Покровский Никита Евгеньевич

Ординарный профессор ВШЭ

Вам также может быть интересно:

30 студентов из 19 университетов приняли участие в исследовательской экспедиции НИУ ВШЭ в «Новом Херсонесе»

В рамках программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» при поддержке программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также Симферопольской и Крымской епархии НИУ ВШЭ на базе Школы молодого гуманитария провела исследовательскую экспедицию на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе. По ее итогам будут разработаны предложения по организации просветительских проектов в области формирования исторической памяти молодежи о роли Херсонеса, Крыма и византийского наследия в истории российской культуры и государственности.

Начался отбор в студенческие исследовательские экспедиции «Открываем Россию заново»

Стартовал новый экспедиционный сезон в рамках проекта «Открываем Россию заново». Принять участие могут студенты НИУ ВШЭ разных образовательных программ, направлений и кампусов. По итогу каждый участник может получить не только дополнительные академические кредиты, но и большой практический опыт, полезные навыки, а также возможность внести свой вклад в развитие регионов России.

Отобраны первые 30 экспедиций 4-го сезона проекта «Открываем Россию заново»

Завершился конкурсный отбор межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», которая реализуется НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие» при поддержке Русского географического общества. Экспертный совет утвердил первые 30 экспедиций, в число победителей вошли 12 университетов и 18 организаций. Экспедиции пройдут с апреля по ноябрь 2025 года и охватят 23 региона страны.

Завершился сезон-2024 экспедиций проекта «Открываем Россию заново»

11 декабря в Высшей школе экономики при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ» и Русского географического общества состоялся финал сезона-2024 проекта студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». По итогам сезона к проекту присоединились 32 новые организации и 43 вуза. Участниками экспедиций стали 1700 человек.

Технологии спутниковой связи и культура Русского Севера: новые экспедиции «Открываем Россию заново»

С мая по август в 15 регионах страны состоялось 19 экспедиций третьего сезона проекта «Открываем Россию заново» — межуниверситетской программы студенческих экспедиций, которая реализуется НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие» при поддержке Русского географического общества и Ассоциации волонтерских центров. Сейчас продолжаются еще 10 выездов участников проекта. Планируется, что до ноября 2024 года экспедиции охватят 26 регионов России, а всего за год в программе примут участие 1,2 тыс. студентов. Всего за 8 лет реализации проекта его участниками стали более 7 тыс. человек.

Экспедиция питерской Вышки в Гималаи: как это будет

Шесть студентов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге отправляются в экспедицию в Гималаи, организованную совместно с Делийским университетом. Подробности международного проекта — у декана Школы социальных наук Александра Сорокина и Агаты Курнос, студентки 4-го курса образовательной программы «Управление и аналитика в государственном секторе», которая поедет в экспедицию.

Отобраны первые 43 экспедиции в новом сезоне проекта «Открываем Россию заново»

Завершился конкурсный отбор межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». Проект реализуется НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и программой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) «Больше, чем путешествие» при поддержке Русского географического общества и Ассоциации волонтерских центров. Экспертный совет утвердил 43 заявки, в число победителей вошли 20 университетов и 23 организации. Экспедиции пройдут с мая по ноябрь 2024 года и охватят 26 регионов страны.

Стартовал новый сезон проекта студенческих экспедиций «Открываем Россию заново»

С 15 января по 15 февраля на сайте проекта идет прием заявок на организацию и проведение экспедиций сезона-2024 в рамках проекта «Открываем Россию заново», реализуемого при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», Высшей школы экономики и программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Проект «Школа мечты»: от путешествий по регионам к проектам внутри регионов

Студенты — участники студенческой экспедиции «Школа мечты» проекта «Открываем Россию заново» завершили свое образовательное путешествие блестящей защитой дизайн-проектов для школы №22 в подмосковном Королеве и Скоробогатовской школы из Нижегородской области. Организаторами федерального проекта выступают президентская платформа «Россия — страна возможностей», Высшая школа экономики и АНО «Больше, чем путешествие».

«Открываем Россию заново»: в Пермском крае прошла межкампусная студенческая экспедиция

В начале октября в рамках проекта «Открываем Россию заново» в Пермском крае прошла межкампусная студенческая экспедиция «Траектории развития объединенного Губахинского муниципального округа». 11 студентов из НИУ ВШЭ в Москве и в Перми выехали в Губаху, Гремячинск и соседние с ними рабочие поселки с тем, чтобы исследовать настоящие и предположить возможные будущие эффекты слияния муниципалитетов.